ウェブマガジン第7号

夜空に地球をさがす

河原 創 (東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 助教)

地球外生命の探査と言えば、 知的生命が能動的に発する信号を検出する地球外知的生命探査 (SETI) が有名だろう. ドレイクらが電波に よる知的生命探査を試みるオズマ計画を始めたのは 1960 年代のことである. その約 30 年 後, 1995年に太陽以外の恒星の周りをまわる惑星, 太陽系外惑星が発見された. そしてここ数年(2010-2013)で液体の水が存在 可能だと考えられる惑星も多数、報告されはじめた. これによって、知的生命の気まぐれ、つまりSETIに頼らずとも, 恒星 一つ一つに対して, 惑星があるのか, 生命が棲みうる表層環境なのか, 代謝などの生命現象に由来するシグナル候補はあるか, などとボトムアップ式に検討ができるようになったといえる。

系外惑星はどのくらい遠いのか

系外惑星は, 視線速度法 (図 1 左) とよばれる, 恒星が惑星により揺らされる効果を検出して発見された. 視線速度法による初期の発見では, 恒星のすぐ近く(∼0.05 AU)を回る巨 大な惑星という、発見以前は予想もされなかった惑星が多く見つかった. 恒星の近くを重い惑星が回るこ とで, 恒星に大きな視線速度が与えられるので最初に見つかったわけだ. その後, 恒星の前面を惑星が通過す ることによっておこる恒星光の減光の検出 (トランジット法;図 1 中) も成功した. 21 世紀に入りこのトラン ジット観測を専門に行う CoRoT や Kepler といった人工衛星観測で, 目覚ましい数の系外惑星が発見され, 連星系を回る 惑星, 一つの恒星に多数の惑星がある「系外惑星系」, 岩石や水でできていると考えられる惑星, 液体の水が存在可能な領域、ハビタブルゾーンにいる惑星など, 見つかる惑星の多様性も飛 躍的に増大した. これらの方法は, 惑星そのものというより, 恒星に刻み込まれた惑星のシグナルを観測して いるので「間接観測」とよばれる. これまで系外惑星観測は, 間接観測により存在を確認され, 公転軌道・惑星半径・質量も分かるようになった. しかし, もっと惑星自身が持つ情報, 例えば, 惑星表面の組成や分布・気象・惑星大気, そして生命の兆候などを調べるにはどうすればよいであろうか. このように惑星の特徴を詳しく調べることを、ここでは簡単に系外惑星探査と呼ぼう.

図 1: 系外惑星観測手法の概念図. 左:視線速度法, 中:トランジット法, 右:直接撮像.

直接観測は系外惑星探査の肝

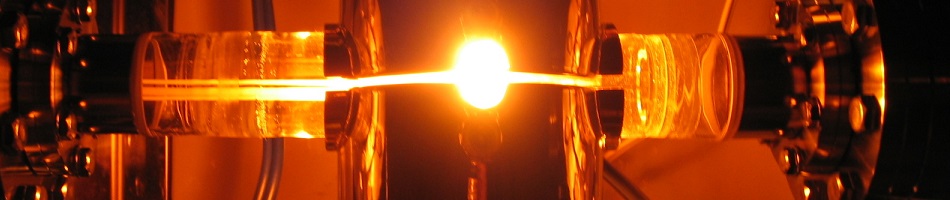

間接観測に対して、惑星からの光を直接検出する方法を直接撮像とか、直接観測という(図1右)。直接観測では惑星由来のシグナル、具体的には、色やスペクトルなどが得られるため、惑星探査には好都合である。しかし、惑星のすぐそばには極めて明るい恒星が控えているため、恒星光が眩しすぎて、普通には惑星光は検出できない。例えば可視光では太陽は地球の100億倍明るい。うまく恒星の光だけを除去して背景にある惑星光を浮き上がらせる装置の開発が、現在世界的に進められている。恒星を隠す装置であるコロナグラフはもとより、望遠鏡や(地上なら)大気による光の乱れを補正する補償光学装置も動員しないと、地球型惑星の光を検出することは難しい。数メートル以上の望遠鏡とこれらの装置を人工衛星に搭載して、太陽型星周りの地球型惑星を直接観測する計画や、次世代の30m級地上大型望遠鏡にこのような装置を搭載して、晩期型星周りの地球型惑星を直接観測する計画が、現在進められている。

系外惑星探査で何をさぐるか?

地球型惑星の直接観測が成功したとして、どのように惑星の環境をさぐれるだろうか?一つはスペクトルを取得して、表層の組成を推定することである。また、スペクトルに刻まれている分子の吸収バンドを見ることで惑星の大気組成を探ることもできる。地球を思い出してみると窒素はともかく、酸素は光合成生物が水を分解して生成した物質である。このように生物由来で生成しうる分子やシグナルをバイオマーカーと呼び、系外惑星探査が探す重要なシグナルとして考えられている。図2は地球の光のスペクトルである(月の影の部分に反射した地球の光、地球照を観測することで得られる)。矢印で示したのが酸素による吸収バンドであり、人工衛星で狙うものと地上望遠鏡で狙うものをそれぞれ示してある。将来的にはこのような吸収バンドを探索することで、光合成生物の存在する惑星候補を見つけられるかもしれない。

図2:地球を遠くから見た時に想定されるスペクトル。生命の兆候である酸素分子の吸収線が、0.76μm、1.27μmに見て取れる。これらの吸収線はそれぞれスペース計画、地上大型望遠鏡計画で観測しやすい。

また、現在開発が進められている直接撮像装置では、惑星をイメージングすることはできない。すなわちどうしても惑星は点に見えてしまう。かつて探査衛星ボイジャー一号が地球から60億キロ離れた位置より地球を写した有名な写真、Pale Blue Dotがあるが、良くてこのような写真が得られるのみである。しかし、惑星が自転や公転をすることで生じるPale Blue Dotの光度変動をうまく利用すると、惑星表面の二次元イメージを再構築することが可能である(図3)。このような高度な探査法を実際にいつ実現できるのかはわからないが、かつてはSFだった地球型惑星探査がいまや惑星科学・天文学の中心的課題の一つのなるような楽しい時代がきたと言えよう。

図3:30光年の位置に地球を置いて、反射光を半年観測した場合に再構成される惑星マップ。左は砂に敏感な色で、右は植生に敏感な色で再構成した場合を表す。